PART 1 わが国初のオリーブ園 ―神戸阿利襪園

PART 1では、 明治はじめ、人々はなぜ神戸にオリーブ園をつくったのか、そしてどのようなオリーブ園だったのかをみていきます。さらには神戸オリーブ園が現在のオリーブ栽培とどのようにつながっているかも見ていきましよう。

1 神戸オリーブ園跡のモニュメント

神戸オリーブ園の事業は明治政府の農政文書(『農務顛末』と『明治前期勧農事蹟輯録』)に記されています。オリーブ園の場所は、トアロード沿いの、 現在の神戸北野ホテルとその南東側の一画、約3000坪で、園内は管理棟とオリーブなどの畑、道路側には塀囲いがありました。当時の場所が明らかになったことから、平成27 (2015)年、神戸北野ホテル15周年の記念事業として、ホテルの前庭に神戸オリーブ園の歴史を示すモニュメントが建てられました。

2 神戸オリーブ園の様子

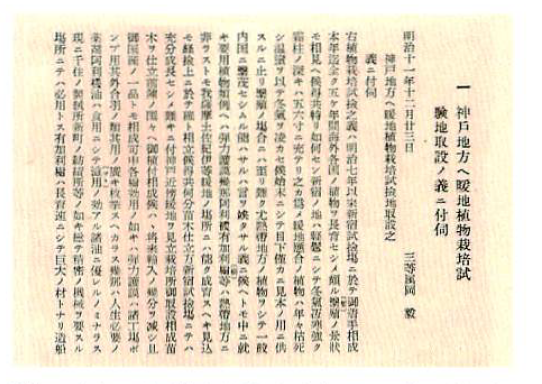

明治11(1878)年、明治政府が神戸に暖地植物栽培試験地を開設することを示した文書『神戸地方へ暖地植物栽培試験地取設ノ義ニ付伺』によって、「神戸オリーブ園」が始まります。

オリーブ移入の年譜にあるように、明治政府はその初期から種子や苗木を入れて、試験をしようとしていました。書面には関東では育ちにくかった作物を西日本の暖地で試験する必要があり、神戸に暖地植物の試験場を設置するという内容が書かれています。

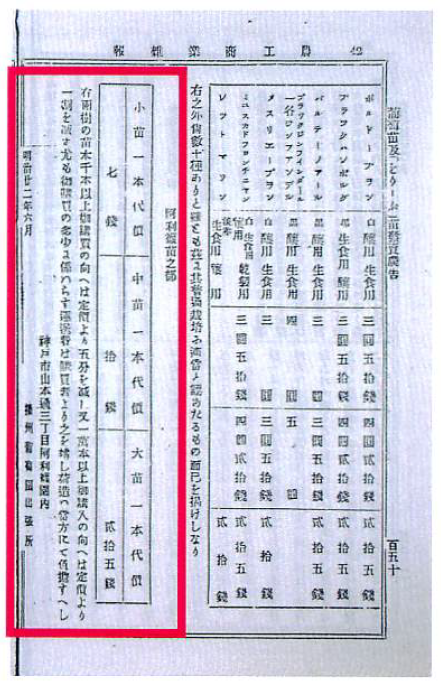

試植した6種類の植物のうち、オリーブは旺盛な成長力を示しました。 植え付け後、短期間で果実がつき、収穫も可能という好結果で、栽培の中心となってゆきます。

3 神戸オリーブ園はどこにあった

神戸オリーブ園の所在地であった神戸区山本通2丁目119番地~135番地は現在のどの地域に該当するのでしょうか。

山本通は現在も存在しますが、明治22年の市制移行では町内の区域割や地番が大きく変更されています。この一帯は山本通3丁目となり、オリーブ園の17区画を合併し、5 区画としました。その後も区画と地番の変更があり、現在の地番では山本通3-12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 26番地で、トアロードとパールストリートが交差するトアロードに面した東側ー画に該当します。

用地内には現在、神戸北野ホテルや国家公務員宿舎があります。

当時、オリーブ園の南東角にはため池がありましたが、現在もその位置が着物の片袖のような形状として確認することができます。

4 オリーブを育んだふたりの人物

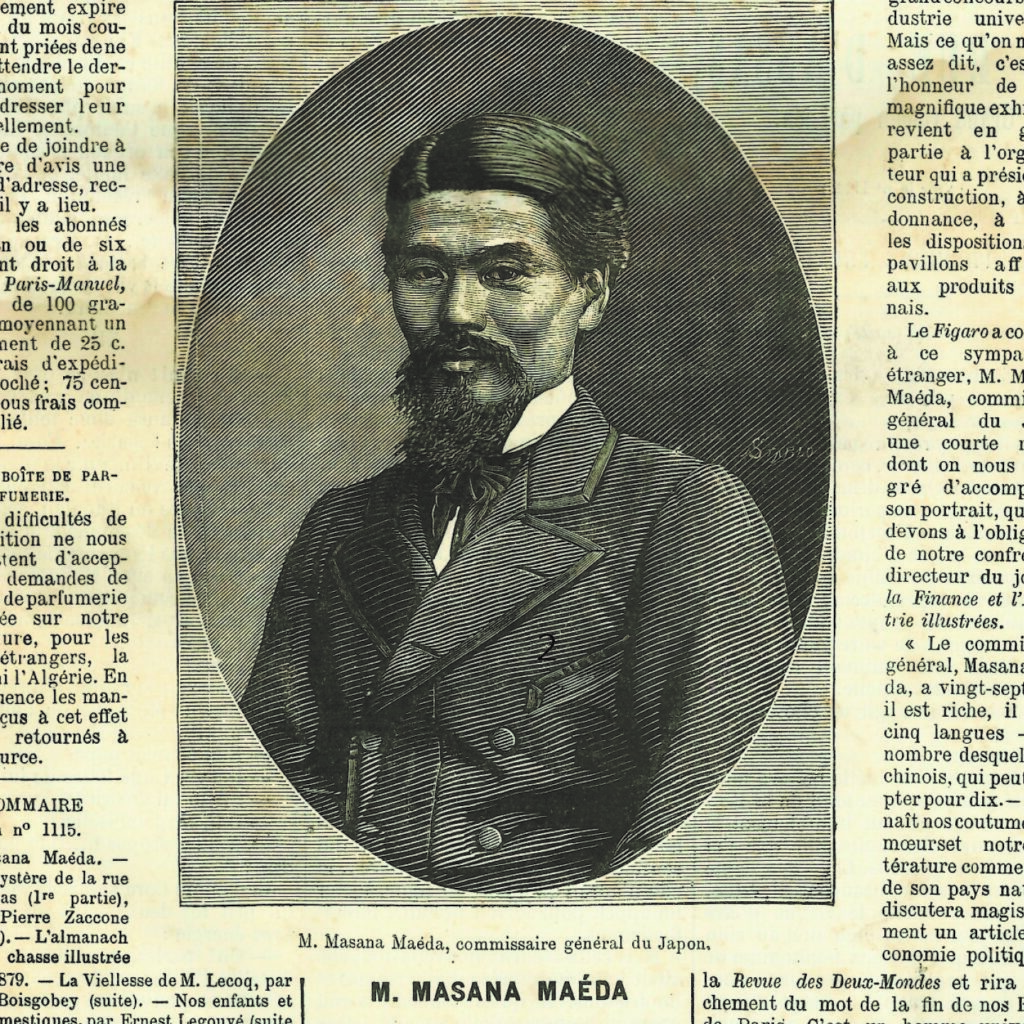

日本にオリーブ産業を興した前田正名

神戸にオリーブ園を作ることを献策したのは薩摩の人、前田正名(嘉永 3-大正10 1850-1921) です。前田は維新の騒乱の中、明治2年にフランスへ渡り、農政学を学びます。明治4 (1871)年、パリで、岩倉使節団の大久保利通と会い、知遇を得ます。前田は産業革命を遂げたヨーロッパをみて、日本を発展させるには、農業や地方産業に力を与え、輸出産業とする。それをベースに交通インフラや機械工業など新産業を興すというものです。当時の海外貿易を支えていたのは、生糸、茶の輸出でした。さらに農業で新しい輸出産業を、との構想が、播州葡萄園であり、神戸オリーブ園でした。

神戸オリーブ園の指導者、福羽逸人

福羽逸人は安政3 (1856)年 津和野藩士の家に生まれ、国学者福羽美静の養子となり、上京して津田仙の学農社に学びました。明治10 (1877) 年、21歳で内藤新宿試験場に入り、甲州ブドウや柑橘など国内の園芸資源を調査し、園芸家としてスタートします。福羽逸人は西洋式の果樹園芸技術を取り入れた先駆者で、播州葡萄園でのワイン醸造、神戸オリーブ園でのオリーブオイルの搾油を成功させています。オリーブ栽培は、田中芳男が明治 6(1873)年のウィーン万博から持ち帰った『ドイツ農事圖解』を参考としました。

5 神戸オリーブ園の再興と閉園

明治37 (1904)年、農商務省は日露戦争後の北方からの漁獲で缶詰産業を興し、鰮油漬に必要なオリーブオイルの国産化を図ろうと、かつてオリーブが試作された神戸を探します。 トアロード横にあったオリーブ園の土地は川崎正蔵に売却されていました。しかし、諏訪山方面の、かつて苗木場とした林山官林では、300本ものオリーブが見つかります。福羽逸人が植えてから、20年がたっていました。

地元の神戸農会は農商務省にオリーブ園の再興を促され、かつて『ドイツ農事圖解』をもたらした田中芳男の指導もあって、管理を始めます。一方、 居留地の設置に始まった神戸は国際貿易港としてめざましい発展を遂げていました。この間、居留地への供給で花や西洋野菜など、新たな作目に取り組んでいた農会も、農地が急速に減少し、担い手不足から、オリーブ園の管理も困難になります。 4年後の明治41(1908)年、オリーブ園は閉園となりました。

6 神戸ゆかりのオリーブ

湊川神社のオリーブ樹

楠木正成公を祭った湊川神社は明治5 (1872)年の創建です。オリーブ樹は、正門を入ってすぐ左側の宝物殿の前にあり、わが国最古、樹齢140 年を超える威容を誇っています。 詳細は不明ですが、佐野常民又は神戸オリーブ園の前田正名が初代宮司折田年秀に寄贈したとみられます。神戸マラソン勝者には、 この樹の枝も編んだオリーブ冠が贈られます。居留地から発展した神戸の歴史を生きて伝える古木として、市民らが親しみ大切に保存しています。

播州葡萄園

播州葡萄園は勧農政策の中心となった三田育種場の支園として神戸阿利襪園に続く明治13(1880)年に、現在の兵庫県稲美町に開設されました。わが国で初めて欧州産ワイン葡萄品種を取り入れ、ブドウの生育は順調で、指導した福羽逸人は醸造場に加え、 ブランデーの蒸留装置も施設しました。明治19(1886)年、前田正名に払い下げられますが、前後から、根に寄生し根瘤化するフイロキセラが発生し、 農薬のない当時としては伐採、焼却のため閉園を余儀なくされたのでした。

宝蔵寺のオリーブ樹

加古川に肥料会社を創業し、化学肥料を開発した多木久米次郎は、前田正名の産業育成運動に賛同し、宝蔵寺に招いて講演会を開催しています。 前田が播州葡萄園の払下げを受けた後、明治24(1891)年頃まではブドウができましたが、フィロキセラの被害が拡大したため、淡河川疎水完成後はー帯を水田に転換します。前田が播州葡萄園の土地を処分する際は、 多木がその困難な経営に力を貸しています。境内に残る2本のオリーブ樹が、 両人の交流を伝え、大切にされています。

福羽逸人がつなぐ神戸と小豆島のオリーブ

明治41(1908)年、神戸オリーブ園の閉園を受け、農商務省はすぐに次の試植地を西日本の暖地とし、鹿児島、香川、三重の3県を選びました。 香川県では駒場農学校出身で、農業試験場初代場長の福家梅太郎が自ら念入りな調査をし、現在オリーブ公園のある小豆島の西村を選び、試験地とします。小豆島でオリーブが実りはじめた時に搾油等の指導に請われたのが、 福羽逸人でした。福羽は神戸オリーブ園での技術を伝え、武庫離宮に植えたフランスの苗木も送っています。